校園石雕書本

書籍的歷史和文字、語言、文學、藝術、技術和科學的發展,有著緊密的聯系。它最早可追溯于石、木、陶器、青銅、棕櫚樹葉、骨、白樺樹皮等物上的銘刻。將紙莎草用于寫字,對書籍的發展起了巨大的推動作用。約在公元前30世紀,埃及紙草書卷的出現,是最早的埃及書籍雛形。紙草書卷比蘇美爾、巴比倫、亞述和赫梯人的泥版書更接近于現代書籍的概念。

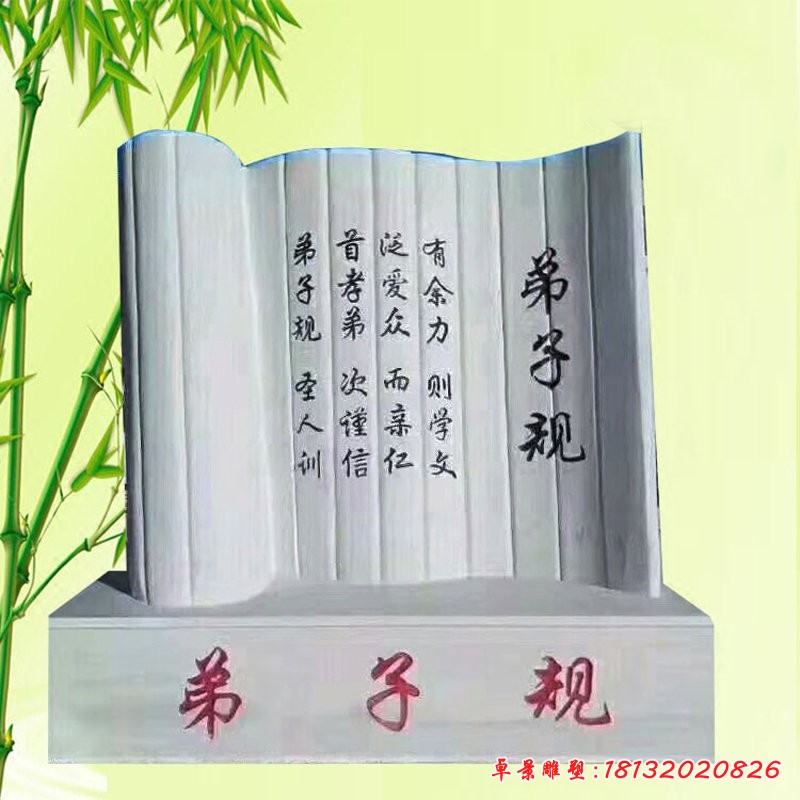

《弟子規》原名《訓蒙文》,為清朝康熙年間秀才李毓秀所作,其內容采用《論語》"學而篇"第六條"弟子,入則孝,出則弟,謹而信,泛愛眾,而親仁,行有余力,則以學文"的文義,列述弟子在家、出外、待人、接物與學習上應該恪守的守則規范。后經清朝賈存仁修訂改編,并改名為《弟子規》。《弟子規》共有360句、1080個字,三字一句,兩句或四句連意,合轍押韻,朗朗上口;全篇先為"總敘",然后分為"入則孝、出則弟、謹、信、泛愛眾、親仁、余力學文"七個部分。學《弟子規》,一般的人聽到"弟子",他會有錯誤的認知,覺得是誰學的?小孩學的。其實這個"弟子"不是指小孩,弟子是指圣賢人的學生都叫弟子。北京弟子規教育培訓中心鄧衛東老師指出,"弟子"的意思也應該與時俱進:在家指孩子;在學校指學生;在公司指員工;在單位指下一級;在社會中,指公民。規"也是會意字,左邊一個"夫",右邊一個"見",叫大丈夫的見解。當然大丈夫的見解一定是隨順圣賢教誨,也就是人生的真理,來做事、來處事待人。

校園雕塑的藝術價值不僅僅是表現雕刻家們的手法工藝,更多的是表達一種文化的內涵。現如今校園雕塑在人們的生活中是很常見的雕塑藝術。校園雕塑可以成為一個標志,它反映出某個地區的精神面貌,我們知道雕塑的價值在于人們在欣賞的時候能夠給人帶來很美的享受,校園雕塑不僅僅是起到了裝飾性的作用,它還能夠美化校園的空間,還能夠注重師生的精神的生活,它是從不同的角度反映的校園的文化特色,校園雕塑蘊含著文化的涵養,它也體現了校園精神文化的內涵和價值的取向,這也很重要的體現了校園文化的文化價值。